はじめに

離婚というのは、感情のもつれ、価値観の不一致、浮気やDVなど様々な理由で起きるものです。実際のところ、法律的には「協議離婚(話し合いでの離婚)」が日本の離婚の9割を占めており、裁判や調停にまで発展するケースは多くはありません

しかしながら、ここで問題になるのが「何をどう決めたか?」という点であり、これをきちんと記録しておかないと、後々、取り決めの内容を「言った」「言ってない」の泥沼バトルに発展することがよくあります。そういった背景から、「離婚協議書(りこんきょうぎしょ)」の重要性が非常に高まってきているといえるでしょう。

第1章:離婚協議書とは何か?

離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して協議(話し合い)した内容を文書化して記録に残すものであり、法律的には“私的な契約書”の一種と位置づけられます。

ちなみに、ここでいう「協議」とは民法に基づいた合法的な手続きであり、当事者同士の自由な話し合いによって、慰謝料や財産分与、子の親権、養育費などを決定することができます。

ただし、この文書そのものに公的な強制力があるわけではありません。したがって、支払が滞ったりトラブルになったりした場合には、これを「公正証書」にしておくことで、裁判をせずに強制執行が可能になるなど、より実効性を持たせることが可能になります(←重要ポイントです)。

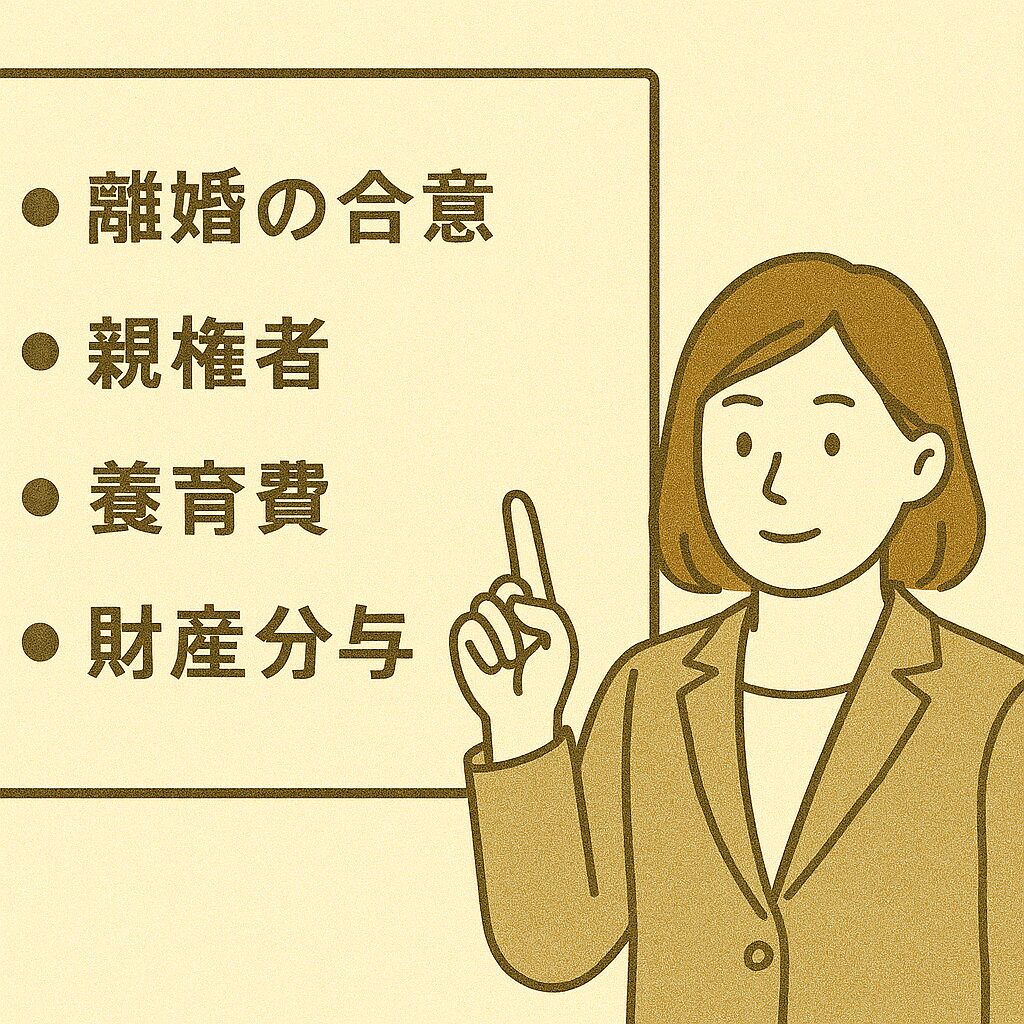

第2章:記載すべき内容(ここ、抜けるとトラブルになります)

離婚協議書を作成する際には、最低でも以下の事項を盛り込んでおくべきであると考えられます(個人的な見解も含みます)。

◆ ① 基本的事項

当事者の氏名、生年月日、住所

離婚することに合意した旨

◆ ② 子に関すること

親権者の指定(※片方にしかなれません)

養育費の金額と支払方法(※振込なら口座も記載)

面会交流の頻度と方法(※「できる範囲で」など曖昧表現はNG)

◆ ③ 財産・金銭面

慰謝料の有無とその金額、支払い期限

財産分与の対象(不動産、預金、車など)

年金分割(※希望するなら年金事務所への手続きが必要)

◆ ④ 最終的な「清算条項」

これにてすべて完了です、以降は何も請求しませんという文言

※上記の各項目は、できるだけ「曖昧さを排除して」「数字や日付で明確に書く」ことが大事です。

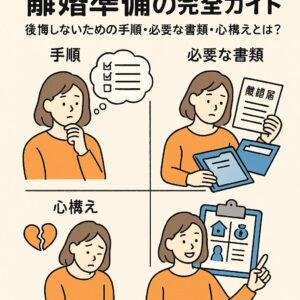

第3章:作成の手順(流れとしてはこんな感じ)

ここからは、実際の作成手順について、できるだけ丁寧に解説します(少し長いですが、読み飛ばしても大丈夫なようにします)。

まずは夫婦間で話し合う(ここが一番大事)

→この段階で感情的にならずに冷静に話せるかが分かれ道です。

決まったことをメモにまとめる

→箇条書きでもOK。後で清書します。

文書に起こす(=協議書化)

→Wordなどで書いてもOK。法律用語にこだわらず、自分たちの言葉で記載してみましょう。

お互いに確認し、署名・押印する

→印鑑は実印が望ましいが、認印でも一応法的にはOKです。

必要なら公正証書化する

→公証役場へGO。費用はかかりますが、万が一の時に強い味方になります。

第4章:よくある失敗&注意点(実際に相談が多いです)

「あとで支払うと言ってたのに…」

→慰謝料や養育費を口頭で決めただけだったため、支払いが行われず泣き寝入りに。離婚協議書に書いていれば、裁判でも有利になります。

「“可能な限り”面会って…いつなの!?」

→あいまいな文言が原因で、会える・会えないのトラブルに。日付・時間・頻度を具体的にしましょう。

「不動産の名義変更しないまま…」

→財産分与がうやむやになります。不動産や車の名義は、書類手続きも含めて協議書に記載をするようにしましょう。

第5章:簡易テンプレート(あくまで参考ですが)

text

コピーする

編集する

離婚協議書

第1条(離婚の合意)

甲(夫○○○○)と乙(妻○○○○)は、令和○年○月○日付で協議離婚することに合意した。

第2条(親権)

長男○○○○(平成○年○月○日生)の親権は乙が持つこととする。

第3条(養育費)

甲は乙に対して、養育費として月額○万円を毎月末日限り、乙名義の○○銀行○○支店普通口座へ振り込む。

第4条(財産分与)

甲乙は以下の財産を各自取得するものとし、それ以外の請求は行わない。

①甲:○○の不動産

②乙:預金口座××(金額○○円)

第5条(清算条項)

本協議書記載事項をもって、甲乙間のすべての債権債務は清算されたこととする。

令和○年○月○日

甲署名・押印

乙署名・押印

おわりに(ちょっと熱く語らせてください)

離婚協議書は、ただの紙切れではありません。それは「過去と決別し、未来を守るための武器」です。特にお子さんがいるご家庭では、「子どもの生活を守る契約書」とも言えるでしょう。

弁護士でなくとも、自分で作ることは可能です。ただ、万一のことを考えるなら、専門家に相談することは決して無駄ではありません。安易に済ませず、しっかりと“形”にすることをおすすめします。

離婚相談パートナーはそんなあなたの一助になれればと思います。